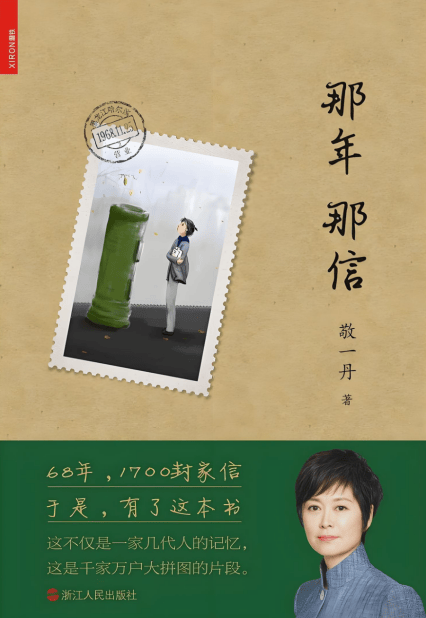

我們正站在一個與書信告別的時代路口。當即時通訊的藍光填滿生活的每個縫隙,當“秒回”成為人際互動的新標尺,那些曾帶著體溫與期待的信箋,早已悄然退成了記憶里的模糊剪影。起初翻開敬一丹老師的《那年,那信》,我還有些猶豫——在這個信息爆炸的時代,一本以“書信”為名的著作,能否穿透數字洪流的喧囂,叩擊現代人的心扉?

然而當指尖觸到那些泛黃的紙頁,當“親愛的爸媽”“小女兒收”的字跡在眼前舒展,所有的疑慮都化作了溫柔的沉浸。1700余封書信的剪裁,不是簡單的私人記憶堆砌,而是一部用墨痕寫就的家庭編年史,更是一面映照大時代的棱鏡。從父母相識相戀時的青澀筆觸,到孩子第一次握筆給爸媽寫信的歪扭字跡;從夫妻兩地分隔的相思絮語,到四散各地的子女各自成家的牽掛問候;從知青歲月的青春獨白,到學子求學、兒郎從軍的成長印記……每一封信都是時光的切片,串聯起一個普通家庭與時代共振的軌跡。

最動人的,是這些信里“見微知著”的力量。敬一丹老師以“信中信”的巧妙結構串起全書,新寫的信箋分別寄往三代、四代共九位家人,如同一把鑰匙,緩緩打開塵封的舊信匣。當我們循著新信的線索重讀老信,那些被歲月折疊的故事便如春水破冰般舒展:父母愛情里“革命理想高于天”的純粹,子女書信中“知識改變命運”的熱望,知青歲月里“在迷茫中覺醒”的掙扎,普通人在時代浪潮里“倔強生長”的韌性……這些文字沒有宏大敘事的高亢,卻用最樸素的“人”的溫度,讓我們觸摸到一個時代的肌理——它或許有艱辛,有迷茫,但更有無數平凡人在困境中堅守的光芒。

書信的魅力,在于它天然的情感重量。當我們在信中讀到“車馬慢,書信遠,但思念更綿長”的注腳,讀到“見字如晤”背后的鄭重其事,讀到“盼著郵差叩門”的殷切期待,便會忽然懂得:那些被鍵盤敲出的“哈哈哈”與“收到”,永遠替代不了信紙上暈開的墨跡、折痕里的褶皺,以及等待回信時反復摩挲信封的忐忑。敬一丹老師用這些私人信箋,為我們保留了一個時代的“情感原鄉”——在這里,愛不必被修飾成“親愛的”,可以是“家中一切安好勿念”的平實;思念不必用表情包堆砌,可以是“見字如面,紙短情長”的克制;成長不必刻意煽情,可以是“今天多認了十個字,很是歡喜”的素樸。

合上書頁,那些帶著墨香與溫度的字句仍在心頭縈繞。在這個“快”字當道的時代,《那年,那信》像一捧穿越時光的星火,讓我們看見:無論通訊方式如何迭代,人類對真摯情感的渴求從未改變;無論時代浪潮如何奔涌,那些關于正直、堅韌與向上的精神基因,始終在血脈中奔涌。那些被小心收藏的信箋,不僅是家庭的記憶容器,更是一代人的精神燈塔——它告訴我們:真正的財富,從來不是轉瞬即逝的信息洪流,而是刻在紙頁間的深情,沉淀在歲月里的品格,以及永遠向著光明生長的力量。

或許,這就是《那年,那信》最珍貴的啟示:當我們為“信息過載”焦慮時,不妨慢下來,讀一封舊信;當我們感嘆“人情淡薄”時,不妨寫一封新信。因為有些溫度,永遠不會被數字替代;有些情感,注定要在紙頁間生根發芽。