豐田、本田、日產等日本汽車制造商,開始將關注的焦點,轉向東南亞和印度市場。

2025年11月7日,本田將全年預期下調20%,理由是美國關稅和安世芯片短缺。但其實,對本田乃至其他日本汽車制造商來說,更大威脅來自中國電動汽車制造商。

東南亞市場就是典型。在那里,日本汽車制造商占據主導地位,無人能出其右。直到最近,日本還堅信,可以保護在中國以外的亞洲業務,使其免受中國這個全球最大市場遭遇的低迷。

現在,這種假設已不再成立。

本田汽車執行副總裁 Noriya Kaihara 在11月7日的新聞發布會上稱:“泰國市場競爭激烈,面對中國汽車制造商,我們在定價方面已經失去競爭優勢。”

銷量下滑只是一個開端。Kaihara 說,由于汽車制造商都在通過加大激勵措施和降低價格來吸引買家,這意味著利潤將更少。

一位不愿透露姓名的業內人士表示,在泰國和印度尼西亞等地區,來自比亞迪等中國電動汽車制造商的競爭,讓日本汽車制造商越來越難。

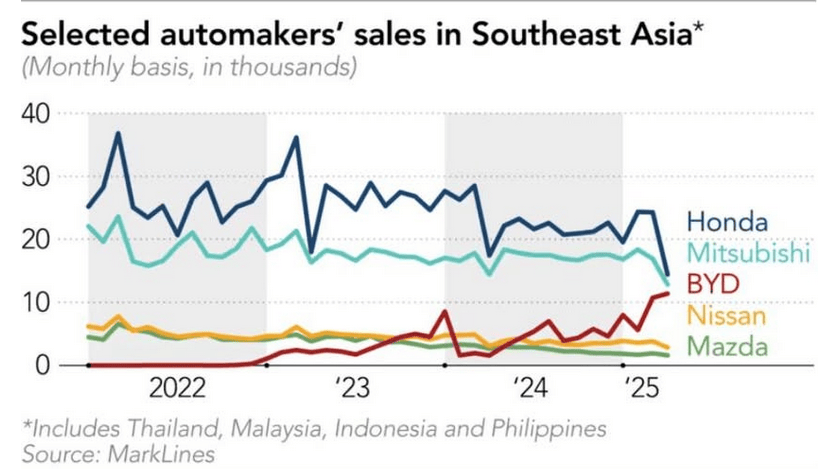

該消息人士在本田汽車公布業績前說:“東南亞受到中國企業的重大影響,過去兩年,中國電動汽車在泰國增長驚人。”

本田汽車數據顯示,今年1-9月,其在印度尼西亞的銷量同比下跌近30%,在馬來西亞和泰國分別下跌18%和12%。

更為不利的是,從本財年到下一財年,本田汽車除對 City 轎車進行改造外,尚未計劃在東南亞推出新車型——這可能會使其面臨,將更多市場拱手讓給中國制造商的風險。

據印度尼西亞之聲(VOI)公布的數據顯示,2025年1-10月,印度尼西亞汽車總銷量635844輛,相較去年同期的711064輛,下降10.6%。豐田汽車再次以202376輛銷量領先,占據31.8%市場份額。來自中國的比亞迪銷量為30670輛,躋身第6位。

隨著東南亞地區挑戰日益加劇,本田汽車開始轉變戰略,選擇印度——這個對中國幾乎封閉的市場——作為重要制造中心和出口基地。

日本汽車制造商在印度投入數十億美元建設新設施,并擴大運營規模。印度正轉型為日本汽車出口的重要樞紐。

近幾年,曾經在中國擁有強大影響力的日本汽車制造商,開始縮減或關閉中國業務——日產汽車宣布,將于2026年3月底,關閉位于中國武漢的東風日產武漢工廠。今年7月,三菱汽車退出中國市場。

▍01

東南亞后院起火

中國平價電動汽車銷量飆升,正在打破日本汽車制造商對東南亞長達數十年的壟斷。

普華永道數據顯示,2025年上半年,以豐田、本田和日產為首的日本汽車制造商,在東南亞6大市場的汽車銷量中所占份額,已由2021年的73%降至62%。在這個年銷量達到330萬輛的市場上,中國汽車份額已從微不足道增加到5%以上。

面對國內殘酷的價格戰,中國電動汽車制造商將目光投向東南亞。同時,一項自由貿易協議允許他們的汽車免稅進入該市場。

普華永道駐馬來西亞合伙人帕特里克·齊克曼(Patrick Ziechmann)認為,中國電動汽車制造商的到來,預示著日本在東南亞無可匹敵的統治時代結束。

日產汽車前泰國業務負責人拉梅什·納拉西姆漢(Ramesh Narasimhan)表示,由于中國在日系企業的“后院”發起攻勢,日本汽車將繼續失去市場份額。而在此之前,他們在東南亞幾乎“十拿九穩”。

在納拉西姆漢看來,中國車企很容易采取定價措施,提高銷量和市場份額。“很快,你就可以在整個東南亞市場看到這種情況。”他說。

印度尼西亞是東南亞最大消費市場,人口約2.8億。在這里,中國汽車銷量正呈指數級增長,盡管當地總銷量因受經濟挑戰而下滑。

日本汽車品牌仍是市場領導者,但銷量正逐月下滑。今年1-8月,豐田汽車在印度尼西亞的轎車和卡車銷量下降12%,至16.1079萬輛。而同期,比亞迪當地銷量為1.8989萬輛。

中國企業成功的關鍵,是價格低廉的電動汽車。中國汽車在印度尼西亞的起價低至2億印尼盧比(折合1.2萬美元)。

“這是決定性因素。”印度尼西亞汽車工業協會副主席瓊基·蘇吉亞托(Jongkie Sugiarto)說,“日本人必須有所作為,否則,他們將失去越來越多的市場份額。”

印度尼西亞有15個中國品牌,預計還將增加5個品牌。蘇吉亞托補充道,至少有3家公司在當地建立了生產設施,其余公司則通過當地合作伙伴組裝汽車,其中包括蘇吉亞托本人的公司。

中國企業還受益于印度尼西亞政府提供的激勵措施,包括電動汽車進口關稅豁免政策。但這些優惠將從明年開始停止,汽車制造商被要求在當地生產以獲得補貼。

對于較小的中國汽車制造商來說,補貼資格也是一個挑戰。泰國財政部警告中國電動汽車品牌哪吒,到今年年底,如果其在泰國本土生產的汽車數量,與進口汽車比例不能達到2:3,政府可能不得不收回補貼。

在新加坡,中國汽車品牌攻勢愈加明顯。比亞迪成為今年最暢銷汽車品牌,甚至超過長期市場領導者豐田汽車。豐田汽車2023年銷量占據當地市場的25%。

政府改善電動汽車基礎設施的努力,加上中國汽車品牌的進入,讓更多新加坡人轉向電動汽車。比亞迪瞄準了這個機遇,與酒吧和餐飲合作,在商場和市中心設立華麗的展示廳。

“目前,新加坡市場出現了一些變化。”經銷日系汽車的 Prestige Auto Export 董事總經理亞當·米爾扎(Adam Mirza)說。日本品牌“已經接受了一個事實,他們無法在電動汽車領域與中國品牌競爭”。

中國電動汽車制造商還希望利用其在汽車軟件技術方面的領先地位,而日本傳統汽車制造商在這方面發展緩慢。今年2月,中國初創企業小鵬汽車開始向新加坡發運X9車型,這款車可以實現智能手機控制停車。

“東南亞是一個充滿潛力的市場。”小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地說。

標普全球移動東盟副主管杰賽達·董帕克(Jessada Thongpak)認為,中國在東南亞的進步可能在其他地區重演。

泰國也在轉型。去年,斯巴魯關閉了工廠,鈴木計劃在2025年底前關閉工廠。今年8月,比亞迪剛從泰國向歐洲出口了第一輛汽車。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學良表示,一直以來,日本汽車制造商幫助推動了該地區的經濟增長,“但我們會讓消費者決定,誰是最終的贏家”。

▍02

印度成短暫避風港

日本汽車制造商正轉向印度。這個市場對中國電動汽車制造商幾乎是關閉的。

在日本汽車制造商不斷努力重組供應鏈,以減少對中國的依賴之際,豐田、本田和鈴木等汽車制造商,正斥資數十億美元在印度建造新車和工廠。這標志著,印度作為制造業中心的重要性日益增強。

全球最大汽車制造商豐田汽車宣布,將耗資超過30億美元擴建位于印度南部的工廠,并在西部馬哈拉施特拉邦建設一座全新工廠。生產預計在2030年前開始。一旦這些項目完成,其印度產能將超過100萬輛。

鈴木以近40%市場份額位居印度之首。該公司計劃投資80億美元,將年產量從250萬輛增至400萬輛。其本地子公司 Maruti Suzuki 已成為印度最暢銷品牌和最大出口商。

本田汽車剛將印度列為即將推出的“零系列”電動汽車之一的生產與出口中心。這些電動汽車自2027年起,發往日本及其他亞洲市場。其首席執行官三部敏宏(Toshihiro Mibe)將印度列為全球第二重要汽車市場,僅次于美國,但領先于日本。

日本對印度交通運輸業的直接投資,自2021年至2024年間增長了7倍,去年達到2940億日元(折合20億美元)。相比較而言,日本對中國交通運輸業的投資同期下降83%,降至460億日元。

上個財年,印度生產了約500萬輛乘用車,出口增長15%,國內銷量增長2%。過去3個財年,該國經濟以平均8%的速度增長。納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)政府積極向外國制造商,提供激勵措施和保護主義政策。

這些保護措施對日本尤其有利。印度事實上阻止了中國的投資,阻止了新的中國品牌進入,限制了上汽名爵和比亞迪等現有企業的擴張。

在印度,日本汽車制造商沒有面臨來自中國電動汽車制造商的競爭,至少目前如此。因此,印度可以稱為日本汽車制造商的短暫避風港。

市場研究公司 Pelham Smithers Associates 駐倫敦汽車分析師朱莉·布特(Julie Boote)認為,印度是替代中國市場的一個不錯選擇。“就目前而言,日本人認為這是一個更好的市場,因為在這里,他們不必與中國競爭對手交手。”布特說。

豐田和鈴木各擁有印度子公司的多數股權。本田則擁有其印度業務100%的股權。

目前,豐田汽車正與日本和印度供應商合作,以保持低成本,同時擴大混合動力零部件生產。今年,在需求激增的情況下,印度混合動力零部件供應緊張。

豐田一家主要供應商高管表示:“豐田已將產品本地化,不再關注全球規格,而更關注本地規格。”

上周,路透社在一篇報道中提到,2030年前,豐田汽車計劃在印度推出15款全新和更新車型,并深化農村網絡。其目標是,2030年前占據乘用車市場10%的份額,目前份額為8%。

豐田汽車總裁佐藤恒治(Koji Sato)在上周舉行的日本移動展(Japan Mobility Show)上說:“印度市場極其重要,未來必將增長。”

“印度對鄰國的保護主義立場,對日本汽車制造商來說,是一種蒙羞的福音。”標普全球移動公司的高拉夫·萬加爾(Gaurav Vangaal)如此形容日本汽車制造商在印度的這一獨特機遇。

日系汽車從中國外流似乎不可逆轉,印度的吸引力遠不止其保護主義立場。印度提供的是中國曾經提供的低成本、龐大的勞動力和政府支持。對豐田、本田和鈴木而言,印度不僅僅是一種選擇,它正成為日系企業全球制造戰略的核心。