“十一”小長假剛剛結束的第一天,很多網友們還沉浸在假日的回憶中,沒有抽離出來,車市又一重磅新政迎面砸來。

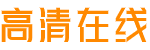

它就是工信部等三部門在10月9日,聯合發布的《關于2026—2027年減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》, 簡單概括就是明年起,新能源車購置稅減免技術門檻提高。

實際上,在明年,要落地的新能源政策不只這一份,9月11日,財政部稅務總局和工業和信息化部發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策》的公告。從2026年1月1日起,新能源汽車購置稅免征政策結束,變為減半征收購置稅。

早在4月份,工業和信息化部組織制定的強制性國家標準《電動汽車用動力蓄電池安全要求》,將于2026年7月1日起開始實施。

這意味著,2026年的新能源車市,將有三項“新政”相繼來襲,對于新能源廠家來說,面臨的是一場“綜合性大考”。對于行業而言,新能源車市將從政策驅動轉向價值驅動,從而促進產業升級。接下來,我們聊一聊三大新規的具體內容以及產生的影響力。

“國家隊”出手 三大新政“整頓”新能源車市

這兩年,新能源車市一直在發展的“快車道”上蒙眼狂奔,“中汽協”數據顯示,國內新能源汽車銷量從2021年的352.1萬輛到2024年的1286.6萬輛,年均復合增長率達38.2%,遠超國際水平。

2025年上半年,產銷繼續保持強勁增長,分別為696.8萬輛和693.7萬輛,同比分別增長41.4%和40.3%。新能源車市快速發展,離不開國家政策的精準扶持,然而,“政策之手”不光推動行業發展速度,還在及時“糾偏”。明年將要實施的三大政策,將從不同層面規范行業發展。

政策一:《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策》

實施時間:2026年1月1日

政策要點:購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。其中,每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

政策解讀:這一政策主要涉及到消費者明年買新能源汽車的購車成本,算筆賬看得更清楚,比如,買一輛10萬元新能源汽車,2025年之內買車不需要花一分錢購置稅;但要放在明年購車,購置稅減半,需要花4424元。

若是換成問界M9,2025年增程Max版本,產品指導價47.98萬元,按照今年的購置稅政策,應該繳納17980元。若是明年購車,按照新規計算,(479800*10%)-15000元=32980元,需要繳納32980元,二者差距達到15000元,購車成本明顯增加。

政策二:《關于2026—2027年減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》

實施時間:2026年1月1日

政策要點:對純電動乘用車、插電式(含增程式)混合動力乘用車等產品提出更高技術要求。同時,相關部門規定,達到本公告要求的車型,才能列入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。在2026年及以后生效的《減免稅目錄》發布后,購置列入《減免稅目錄》的新能源汽車,可按規定享受車輛購置稅減免政策。

政策解讀:這一政策的目的是強制新能源車企提升技術水平,按政策規定,從2026年1月1日開始,WLTC續航里程少于100公里的插混車型或增程車型不能上綠牌,需要按照燃油車的購置稅標準去交稅。各大汽車廠家想要自家插混或增程產品繼續上《目錄》,讓消費者享受購置稅補貼,只能刀刃向內,提升技術水平。

政策三:《電動汽車用動力蓄電池安全要求》

實施時間:2026年7月1日

政策要點:新發布的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》(GB 38031-2025)覆蓋了“7項單體測試和17項電池包或系統測試”。新國標之下,新能源汽車動力電池需直面“熱失控、底部撞擊、快充安全”三大挑戰,通過24項嚴苛測試標準,才能裝備到新能源車型上。

政策解讀:新規將動力電池“不起火、不爆炸”改為強制性要求,被稱為“史上最嚴電池安全令”。這一政策的本質上是為了倒逼企業提升產品標準,不符合標準者終將被市場淘汰。目前,寧德時代、比亞迪刀片電池和閃充電池、蜂巢能源的堡壘越野、蜂行短刀等電池產品已經官宣,通過新國標的標準。

購車邏輯重構 “過渡車”的坑輕易別踩

毋庸置疑,“國家隊”針對新能源車型拋出的“三板斧”擺明要推動車企推出高性能產品的同時,兼顧安全與技術。那么,身處政策過渡期,消費者購車時該如何做出選擇?

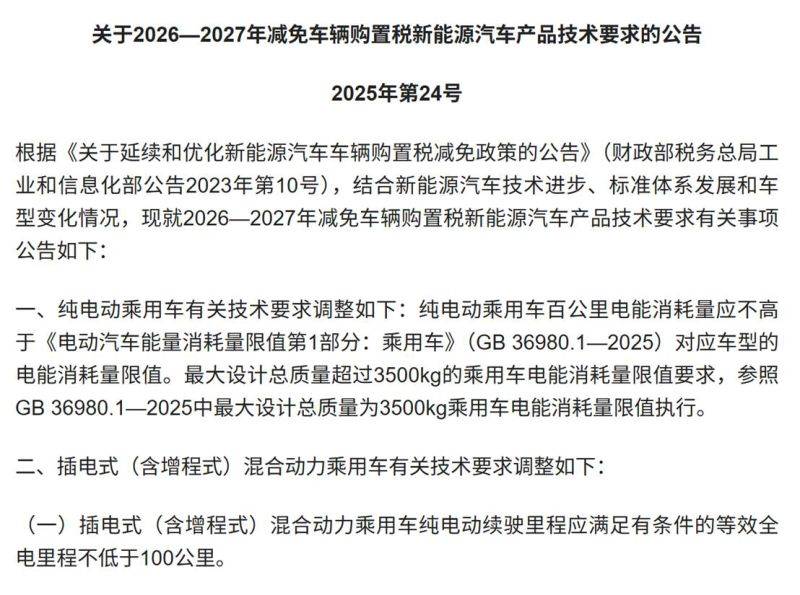

市場的狂轟亂炸中,建議消費者保持理性思考。現在,車企為趕在政策落地前完成“出清”,往往在優惠上加大力度,目前,車市各種“購置稅兜底”、“限時優惠”的促銷活動層出不窮。面對這樣的營銷攻勢,消費者別單純考慮價格,還應該考慮“新規”的出發點和實施的意義。

比如,購買插混車型,建議網友們按照新政規定,直接考慮購買WLTC純電續航里程100公里以上的車型,不要圖價格便宜,去選擇純電續航55公里、60公里的“過渡性”產品,這種產品的意義在于能夠享受綠牌權益,車企得到政府的政策與補貼支持,但實際體驗感并不給力。

尤其在北方地區,冬季純電續航里程幾乎衰減一般,充一次電,可能用不到一天,實用性很差。因此,盡量選擇純電續航里程在150公里以上的車型,能夠當作電車使用,享受可油可電帶來的便利體驗。

此外,網友們別只關注購車成本,還應該考慮長期用車體驗。目前,很多商家勸說消費者立刻出手,享受政策紅利。可新規的目的是為了促進技術與安全升級,新規實施后,雖然用車成本可能會有所提升,與之對應的技術提升與安全標準升級,會帶來不一樣的用車體驗。

而且,很多不符合新標準的車可能會出現保值率快速衰落的現象,也許在購車之后的一兩年,面臨二手車嚴重貶值的風險。因此,追求長久用車體驗的消費者,可以等到新規落地之后,購買技術含量更高的好車。

三記政策“重拳” 新能源車市或現分水嶺

汽車產業迭代浪潮中,政策風向始終是市場發展的“指揮棒”,此前,新能源車行業在政策驅動之下,迎來爆發式發展,部分企業為了蹭“政策紅利”,推出一部分技術含量不高,體驗感較差的“過渡型產品”。

然而,政策不是品牌的“保護傘”,它是行業發展的“催化劑”。此次,國家相關部分打出“三記重拳”,推動政策、技術與產品同頻發展。三項新規之下,也能看出誰在順勢起跑,誰走到市場邊緣。

新能源車市逐漸走向成熟,行業從“千帆競發”到“強者恒強”,經過一輪輪考驗脫穎而出的車企,憑借的是不是短期銷量,而是系統作戰的能力,對核心技術的研發與創新、對成本的控制、對于生態的構建,只有回歸造車的本質,用價值引導消費者,才能在競爭中走得更遠、走得更穩。

據悉,一些頭部車企已搶在政策實施前提前“搶跑”,將創新技術下放到新車上,現在,距離政策實施還有兩個多月,但符合政策新規的產品已上市,通過將先進技術與用戶真實用車場景全新適配,重新定義產品價值,吸引消費者關注。

但對于技術儲備薄弱、跟政策打“擦邊球”的車企來說,未來的路可謂步步艱難,舉步維艱。如果車企的技術無法滿足新規標準,又無法承受技術更新帶來的成本上漲,那么,這些品牌在這場研發競速與產品迭代的攻堅戰中,被無情淘汰。

鬼斗車觀點:巴菲特說:“只有在潮水退去時,你才會知道誰一直在裸泳”。轟轟烈烈的新能源浪潮中,吸引各路玩家蜂擁而入,然而,告別野蠻成長期之后,“政策之手”開始助推行業向高質量方向發展,百舸爭流的競爭中,新能源品牌只有具備長期可持續發展能力,擁有面對各種挑戰的硬核實力,才能在新能源的“黃金時代”,成為真正的“弄潮兒”。