固態電池,被認為是有可能改變新能源汽車游戲規則的技術。

大部分電池廠商和整車廠都將固態電池的量產時間定格在2026-2027年。所以隨著2026年的臨近,固態電池領域曝出的進展也越來越多。

資本層面,2025年,美股固態電池初創企業QuantumScape以近150%的年度漲幅蓋過微軟、谷歌、英偉達、特斯拉這些明星企業。A股方面,同花順固態電池指數年度漲幅超50%,與半導體并列為牛市的兩大主線。

產業方面,10月初多家主流媒體報道我國成功攻克全固態金屬鋰電池的“卡脖子”難關。國內外多家車企又開始主動曝光自家在固態電池上所取得的成果,甚至準備要在2026年率先“搶跑”。

在叫了幾年“狼來了”之后,也許這次狼是真來了。

豐田搶跑,技術壁壘下的量產賭局

由于日系在新能源車產業布局上的遲鈍,讓中國在磷酸鐵鋰和三元電池領域占據了絕對優勢,以至于現在日系品牌在全球多個市場都受到了來自中國同行的沖擊。現在國外特別是日本希望能夠在固態電池領域異軍突起。

日本早在30年前就開始研發固態電池,在固態電池領域的專利數量位居全球首位,擁有明顯的先發優勢。不僅擁有全球37%的固態電池核心專利,松下和出光興產也分別擁有445項和272項已知專利,形成了強大的技術壁壘。

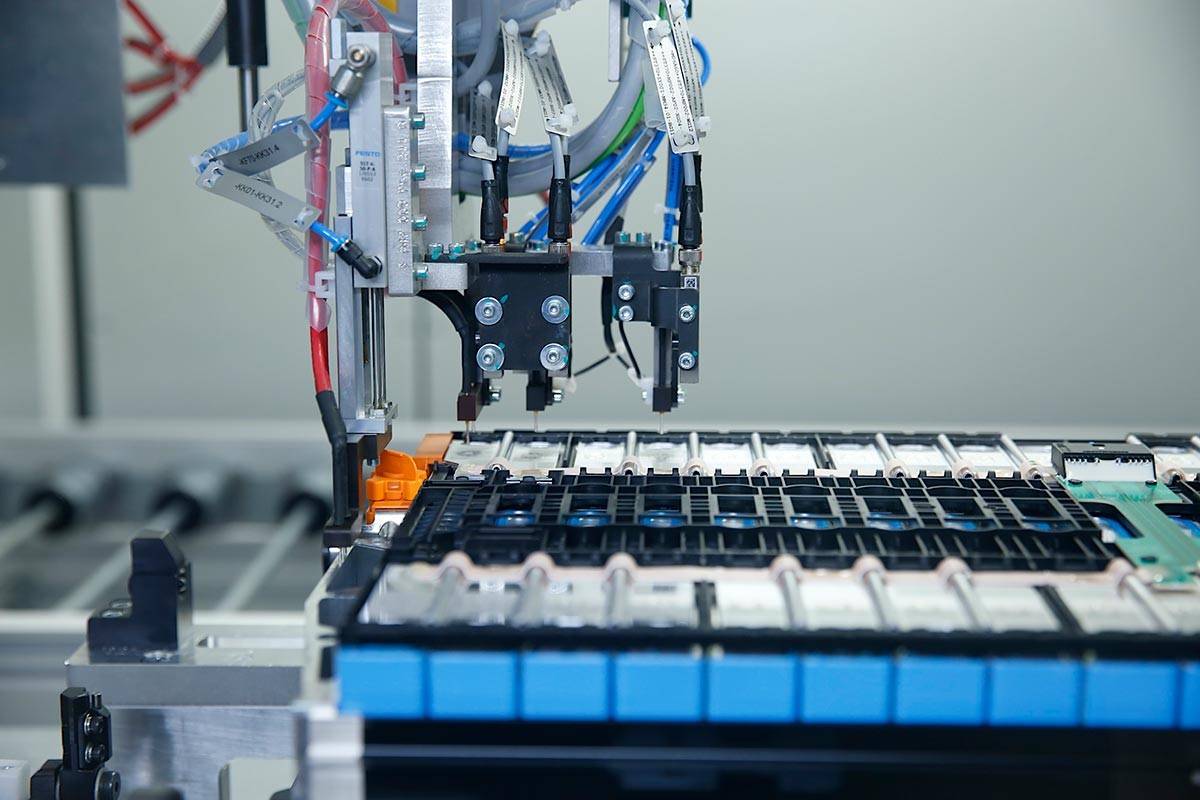

當中國實驗室的突破引發全球關注時,豐田在日本福岡的固態電池工廠正進行最后的調試。

10月初,豐田固態電池正式獲得日本生產許可。根據公布的信息,豐田的固態電池能量密度高達450-500Wh/kg,2026年啟動量產,2027年將率先搭載于雷克薩斯旗艦車型,實現充電10分鐘,續航1200km。

而且從去年開始,豐田已經四次對外強調2026-2027年實現固態電池量產的目標,這似乎都在表明豐田的決心。豐田要向外界表明,日系企業在固態電池技術研發,和產業化速度上,仍領先于中國同行。

但關鍵問題還在于,從專利技術到量產之路并非坦途。

福岡工廠的試生產數據顯示,目前固態電池良品率僅為65%,遠低于液態電池95%的行業標準。更重要的還是在于成本,硫化物電解質薄膜的精度要求堪比半導體制造,這導致單Wh成本高達2.3元,是液態電池的2.5倍。

豐田的計劃是到2030年將固態電池成本降至液態電池的1.5倍以內,逐步向中端車型普及。這意味著即使豐田固態電池能夠在2026年量產,但在2030年前,固態電池還只能是富人的玩具。

歐洲車企開放合作,能否“后來居上”?

與日系主要依賴豐田牽頭不同,歐美國家在固態電池領域采取“開放合作”的策略。

美國以初創企業為核心,如QuantumScape、Solid Power等,這些企業得到了大眾、福特、寶馬等汽車巨頭投資。而歐洲則通過《電池2030+》計劃投入230億歐元,推動固態電池研發。歐盟還成立了歐洲電池聯盟,集結了德國大眾、寶馬等企業共同發展固態電池技術。

今年9月,奔馳官方社交媒體發布的實測視頻震驚行業。這輛改裝版EQS搭載Factorial Energy提供的硫化物固態電池,能量密度達450Wh/kg,實現了“從斯圖加特到馬爾默,1342公里不充電”,全程平均能耗僅8.3kWh/100km。更令人矚目的是其快充表現——在350kW超充樁上,電量從10%充至80%僅需18分鐘。

這個成績的背后,是奔馳聯合寶馬、大眾注資5億歐元入股Solid Power,獲得硫化物電解質技術授權;同時與寧德時代簽訂“技術共享協議”,交換固態電池界面工程專利。這種“拿來主義”使奔馳跳過了基礎研發階段,直接切入工程化落地。

但歐洲車企的短板同樣明顯。據歐盟《電池戰略行動計劃》披露,歐洲本土固態電池產能規劃僅50GWh/年,不足中日企業的三分之一。供應鏈瓶頸尤為突出,德國Wacker化學的硫化鋰產能僅200噸/年,需依賴中國贛鋒鋰業進口。

為扭轉被動局面,歐盟委員會宣布將“電池聯盟”預算翻倍至61億歐元,重點扶持比利時Umicore的正極材料、法國Saft的固態電芯項目。但業內普遍認為,歐洲在固態電池競賽中已落后中日約2-3年,2030年前難成氣候。

坐擁市場與供應鏈優勢,中國的“破冰時刻”

中國固態電池產業雖起步較晚,但發展迅猛。近5年,中國固態電池全球專利申請量年均增長20.8%,增速位列全球第一。截至2023年5月,全球固態電池關鍵技術專利申請量為20798項,其中中國有7640項,占比達36.7%。

前幾年,業內對固態電池還屬于“畫餅”。比如蔚來早在2022年的時候,就在蔚來ET7上搭載了150kWh的半固態電池包。智己、名爵也都曾經宣稱過半固態電池和固態電池上車,但都屬于雷聲大雨點小。

去年,我國投入約60億元組建固態電池“國家隊”,支持寧德時代、比亞迪等六家企業用于全固態電池研發,預計3-5年內追趕上日韓水平。隨著今年多個科研團隊紛紛出手,在關鍵技術上實現突破,讓大家看到了固態電池量產的曙光。

長安汽車的投資者關系活動記錄表顯示,2026年將實現固態電池裝車驗證,2027年將推進固態電池逐步量產。而東風集團旗下,搭載固態電池的東風E70已經開始在6省10城試運行。

前不久,奇瑞汽車在前不久就展示了自家的犀牛S全固態電池模組,宣稱該電芯能量密度高達600Wh/kg,續航里程直接瞄準1200-1300公里,并計劃在2026年裝車試運行,2027年量產上車,電池性能和量產時間表都直接對標豐田。

但中國最大的殺手锏還不在技術上。作為世界最大的新能源汽車市場,坐擁最完備的新能源供應鏈,中國可以為固態電池提供了得天獨厚的測試環境和應用場景。這有利于固態電池快速降低成本,實現大規模量產落地。這一優勢,是日本和歐美都無法比擬的。

寫在最后:

從技術成熟度和商業化時間來看,日本技術略微領先,但成本居高不下,2030年才有望下探至30萬元區間;歐美車企受限于供應鏈,普遍將全固態量產節點定在2030年后;中國技術大有趕超日系之勢,同時最有希望率先實現降本量產。

說到底,最終決定勝負的不是實驗室數據,也不是誰參數更高,而是誰能先實現“固液同價”。